Je nach Ausmaß einer Katastrophe – sei sie natürlich bedingt oder von Menschen gemacht – sind mitunter weitläufige Gebiete von den hiermit verbundenen Auswirkungen betroffen. Dietrich Heintz von Cropix zeigt am Beispiel einer Überflutung, wie Fernerkundungsdaten in Katastrophenfällen helfen können.

Gastbeitrag von Dietrich Heintz (CEO von cropix)

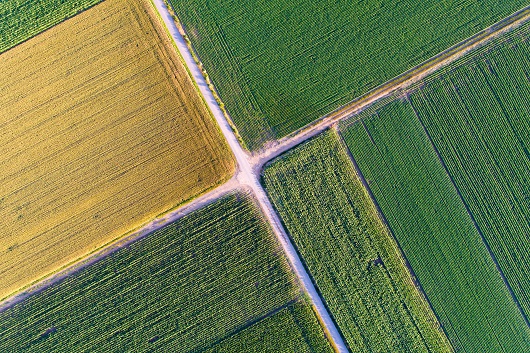

Fernerkundung ist bekannterweise die einfachste und günstigste Methode für ein großflächiges Monitoring. Die Sensoren umkreisen die Erde auf festgelegten Umlaufbahnen und erfassen ihre Daten in konstant gleichbleibender Qualität.

Besonders SAR (Synthetic Aperture Radar) Sensoren – sogenannte aktive Sensoren – haben den Vorteil, dass sie bei jedem Überflug die Daten aus dem gleichen Winkel und mit der gleichen Energie erfassen. Sie senden eine Mikrowelle, die so langwellig ist, dass sie Wolken und andere atmosphärische Störungen wie, Nebel, Staub oder Rauch durchdringen kann. Das Signal bricht sich auf der Oberfläche und wird dabei gestreut.

Dieser sogenannte backscatter wird von den Sentinel-1 Satelliten in einer sogenannten Kreuzpolarisation erfasst. Es gibt eine vertikale und eine horizontale Antenne für den Empfang des backscatters. Aus der Kombination der beiden Datensätze lässt sich anschließend etwa die Biomasseentwicklung ablesen und auch Überflutungen können dargestellt werden.

Der Einsatz von Satelliten-Bildaufnahmen am Beispiel von Überflutungen

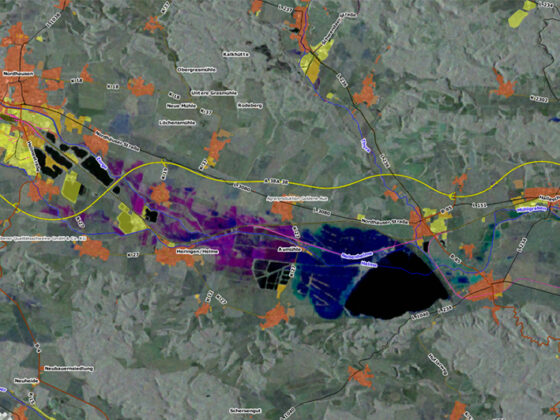

Trifft das Signal auf eine überflutete Fläche, die wenig Wellen aufweist, wird das Signal nicht gestreut, sondern vollständig reflektiert. In der Folge ist der gemessene backscatter sehr gering. Tritt etwa eine Überflutung auf, können Bilddaten bei der Visualsierung und Analyse hilfreiche Informationen liefern. Die Karten im Beitrag zeigen dies beispielhaft anhand der Überflutung infolge der Sprengung des Kakhovka-Damms in der Ukraine.

In der unten stehenden Karte (Abb. 1) ist eine Schummerungskarte im Hintergrund integriert, die die Geländemorphologie zeigt . Man kann erkennen, dass die nördlichen Regionen etwas höher liegen. In blau sieht man Oberflächengewässer unter normalen Bedingungen. Viele Siedlungen (rosa) entlang des Flusses wurden im Juni 2023 überflutet.

Mit einem pseudo-echt Farbenbild Gewässer hervorheben

Die nächste Grafik (Abb. 2) zeigt ein pseudo-echt Farbenbild von Sentinel-1 SAR Daten vom 1. Juni 2023. Das war 5 Tage bevor der Staudamm gesprengt wurde. Schwarze Flächen sind von Wasser bedeckt und treten in der Karte besonders gut hervor.

Sentinel-1 ist unabhängig von Bewölkung und daher ideal für ein Zeitreihenmonitoring über große Flächen.

Zeitreihenmonitoring in Katastrophenfällen

Durch die Kombination von drei aufeinanderfolgenden Karten ist die folgende Karte (Abb. 3) entstanden. Drei graustufen (monochrome) Bilder wurden hier zu einem Farbbild (RGB) kombiniert, das den Verlauf über einen Zeitraum von 24 Tagen abbildet. Aufnahmedatum waren der 1., 9. und 13. Juni 2023.

Betrachtet man die obere Karte, fällt auf, dass alle Flächen, die zu allen drei Terminen schwarz sind, diejenigen Flächen sind, die permanent mit Wasser bedeckt waren. Sie sind schwarz, weil der backscatter bei jedem Aufnahmetermin sehr gering war. Die überflutete Fläche ist eindeutig in blauer Farbe sichtbar.

Die RGB Kanalkombination ist: Rot (9. Juni), Grün (13. Juni) und Blau (1. Juni).

Auf dem blauen Kanal haben wir den 1. Termin, der vor der Sprengung lag (1. Juni 2023). In blau erscheint daher die Fläche, die in den Kanälen “rot” und “grün” sehr geringe Werte aufweist, weil sie nach der Sprengung überflutet ist.

Der rote und grüne Kanal stehen für die Termine nach der Sprengung:

- Auf dem roten Kanal haben wir den zweiten Termin drei Tage nach dem Überflutungsereignis.

- Auf dem grünen Kanal haben wir den letzten Termin vom 13. Juni (1 Woche nach der Sprengung). In grün sehen wir dann, dass im Unterlauf und vom Ufer her das Wasser wieder zurückgeht, weil die Werte dort wieder ansteigen.

- Die landwirtschaftlichen Flächen haben im gleichen Zeitraum ebenfalls eine leichte Grüntönung, da dort parallel ein Biomassewachstum stattgefunden hat.

Da die Radarsatelliten unabhängig von Bewölkung und anderen atmosphärischen Störungen sind, lassen sich Aufnahmen von verschiedenen Zeitpunkten miteinander kombinieren. Die Qualität ist immer gleich. Was sich ändert, ist der Zustand auf der Erdoberfläche.

Bei optischen Daten ist es hingegen unwahrscheinlich, drei aufeinanderfolgende Aufnahmen zu bekommen, auf denen keine Wolken zu sehen sind. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Überschwemmungen normalerweise dann auftreten, wenn es viel regnet.

Die Verfügbarkeit und Qualität der erfassten Daten ist entscheidend. Denn: Verlässliche und aussagekräftige Informationen ermöglichen die Planung von Maßnahmen wie z. B. humanitären Hilfseinsätzen.

Dietrich Heintz (CEO von cropix)